免疫力のメカニズムと野菜のチカラ

寒い日が続き、風邪やインフルエンザの流行に気をつけなくてはいけない季節ですね。

風邪をひきやすい人と、風邪をひきにくい人。

この違いは"免疫力"による差です。そして免疫力を高めて元気に生きるためには、日々の食事が大切です。

今回は、免疫力のメカニズムと、免疫力アップの強い味方"野菜のチカラ"をご紹介します。

■免疫力のメカニズム

体の中で免疫細胞がどのように私たちを守っているのか、そのメカニズムを解説します。

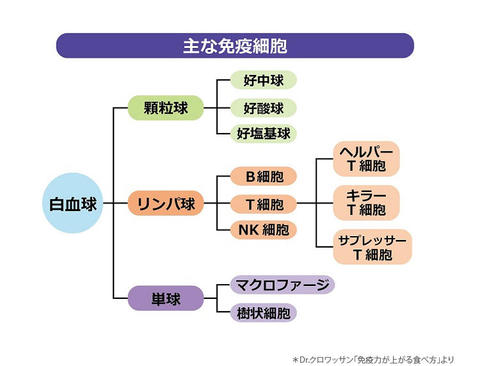

免疫力を担う免疫細胞の主体は「白血球」です。さまざまな種類があり、それぞれが体を守るための大切な役割を備えています。

また免疫力には、生まれながらに備わっている"自然免疫"と、後天的に得る"獲得免疫"があります。

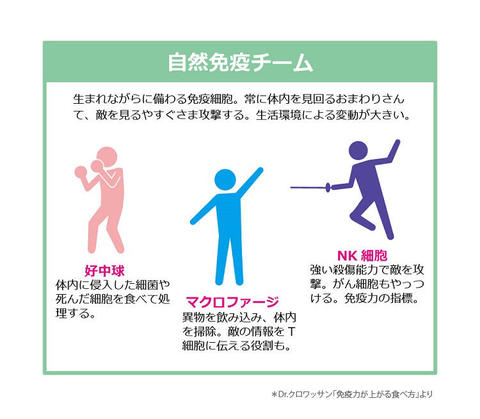

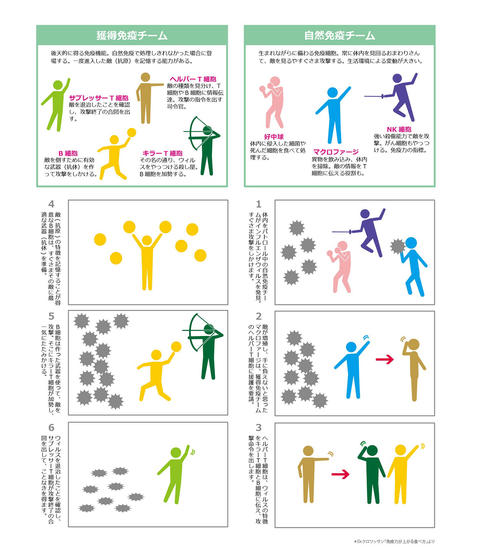

【自然免疫】

自然免疫とは、血液やリンパ液にのって体内を巡りながら、異物の進入や発生がないか常にパトロールする"おまわりさん"のようなもの。主要メンバーは白血球の免疫細胞であるマクロファージや好中球、NK(ナチュラルキラー)細胞です。たとえばウィルスの進入を発見するとすぐに攻撃をしかけ、鎮静してくれる働きをします。

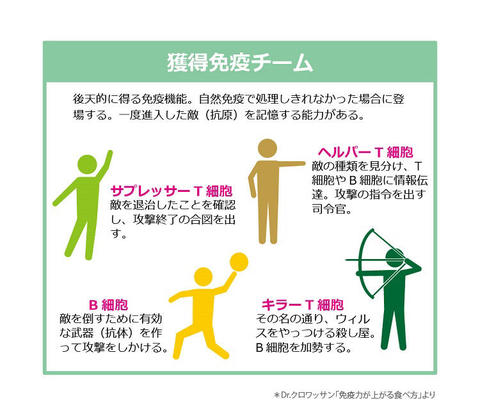

【獲得免疫】

自然免疫だけでは排除できなかった敵をやっつけるのが獲得免疫です。主役はリンパ球のT細胞やB細胞。自然免疫が敵を無差別に攻撃するのに対し、獲得免疫は敵(抗原)の情報を記憶し、有効な武器(抗体)を作って応戦することができます。それぞれの役割がはっきりと決まっているのも特徴です。

免疫についての詳しいメカニズムはこちら↓

■免疫力アップのカギはNK細胞

私たちが普段、風邪をひかずに健康でいられるのは、NK細胞が真っ先に敵を攻撃し、感染を防いでくれているためです。しかしNK細胞は非常に繊細で、加齢やストレス、食生活などの影響を受けやすいという特徴があります。そのため、毎日を元気に過ごすためには、日頃から良好な状態にしておくことが必要です。

またNK細胞以外に注目したいのは、免疫の最前線で働く白血球のマクロファージです。体内に侵入した異物をいちはやく見つけて、貪るように食べて処理をする掃除屋であり、除去しきれない異物に対して、リンパ球や顆粒球をしかける司令塔でもあります。

マクロファージを活性化させれば、感染症に強くなり、風邪やインフルエンザ、がんなどの病気を予防する上でも非常に有効です。その結果、NK細胞を活性化させることにもつながります。

■ファイトケミカルの機能

そこで取りたいのが"ファイトケミカル"です。主に野菜や果物に含まれる植物性化学物質のことで、ポリフェノールやイオウ化合物、カロテノイド、糖関連物質などに大きく分類されます。

トマトの赤色の素であるリコピンやたまねぎの辛味であるケルセチン、ごぼうのアクとなるクロロゲン酸など、食材に含まれる色素や香り、苦味、辛味、そして渋みやえぐみといった要素もファイトケミカルの一種であり、これがマクロファージを元気にしてくれます。

しかも、ファイトケミカルの効果は多種多様。たとえば、にんじんに含まれるカロテノイドはウィルスや細菌をブロックする粘膜強化に働き、にんにくに含まれるイオウ化合物は強い解毒作用があり、アレルギー症状の緩和や免疫機能をサポートしてくれる効果ももっています。また、最近の研究ではNK細胞を活性化し、がん予防に有用であるとして、きのこ類に含まれるβ-グルカンに注目が集まっています。

さらにファイトケミカルは、強い抗酸化作用を持ち合わせます。免疫細胞を傷つけるなど、免疫力アップの妨げとなる"活性酸素"を退治してくれる働きがあります。

加えて野菜や果物にはビタミン類を含むものも数多く、これも免疫機能を強力にバックアップしてくれます。特にビタミンCはNK細胞を活性化させ、免疫力低下の原因となるストレス緩和にも有効に働きます。できる限り多様な食材を取り入れることも、機能アップのポイントです。

ファイトケミカルの種類と主な野菜↓

■野菜は皮も葉も丸ごと食べる

往々にして捨てられがちな野菜の葉や皮には、捨てるのはもったいないほどの栄養があることをご存知でしょうか?

栄養面だけでなく、皮には野菜本来の味や香りもぎゅっと詰まっていますので、おいしさの面からも、丸ごと食べる(一物全体食)のがおすすめです。

私たちのカラダは"食べ物"によって培われています。野菜はもちろん多様な食材をバランスよく取り入れ、免疫力を高めて毎日を元気に過ごしましょう。

【参考】Dr.クロワッサン「免疫力が上がる食べ方」